Atomsemiotik 2011-2023 Ursula Schönberger Steffi Schlensog

WAS DENEN

WIRKLICH WEHTUT

BIOGRAFIE

Ursula Schönberger wurde 1962 geboren und ist Politikwissenschaftlerin. Seit fast 40 Jahren beschäftigt sie sich mit Themen rund um Atomenergie und Energiewirtschaft. Vier Jahre lang war sie als Abgeordnete im Bundestag tätig und sammelte zudem 16 Jahre Erfahrung als wissenschaftliche Mitarbeiterin in Bonn und Berlin. Heute leitet sie als Projektleiterin den Atommüllreport, eine Initiative, die von verschiedenen Umweltverbänden und Bürgerinitiativen ins Leben gerufen wurde, um Fakten über Standorte von Atommüllproduktions- und -lagereinrichtungen zu sammeln, zu veröffentlichen und für die weitere Diskussion bereitzustellen. Außerdem ist Ursula Schönberger Gründungsmitglied der Arbeitsgemeinschaft Schacht KONRAD.

Du hast eine Weile in der Opposition im Bundestag gearbeitet – ging diese Arbeit Hand in Hand mit der Arbeit für die Gegenbewegung?

Na ja, ich hab mit 17 angefangen, mich in der Friedensbewegung zu engagieren und habe kurzzeitig mal in einem Organisationsbüro für eine Demonstration gearbeitet und habe da auch ein bisschen Geld bekommen. Aber bis zu meinem Eintritt in den Deutschen Bundestag 1993, war die ganze Arbeit zu der Frage Atomenergie ehrenamtlich. Und dort war ich dann für vier Jahre hauptamtlich als Abgeordnete und Sprecherin für Atompolitik für die Grünen im Bundestag und habe als wissenschaftliche Mitarbeiterin für zwei verschiedene Bundestagsabgeordnete nacheinander gearbeitet – und da natürlich dann Geld dafür bekommen. Währenddessen habe ich aber immer ehrenamtlich in der AG Schacht KONRAD den Widerstand mitorganisiert. 2013 war dann die Atommüll Konferenz, das ist ein zweimal im Jahr stattfindendes bundesweites Treffen von Anti-Atom-Initiativen und Umweltverbänden. Dort wurde während des Frühjahrstreffen 2013 beschlossen, dass es eigentlich sinnvoller wäre, mal eine Bestandsaufnahme zu machen, wo eigentlich der Atommüll in Deutschland liegt. Und dann hab ich das eben gemacht. In einer ziemlichen Hauruck-Aktion, aber alles ehrenamtlich. 2013 ist diese Bestandaufnahme dann als Broschüre erschienen. Und 2015 haben wir dann einen Trägerkreis gegründet, der hauptsächlich von den Umweltverbänden getragen wird, weil es dann darum ging, daraus ein finanziertes Projekt zu machen. Daraus ist dann die Webseite Atommüllreport entstanden. Dazu machen wir auch Workshops für Jugendliche und erstellen Bildungsmaterial. Und das ist ein Teilzeitjob für mich, den Rest mache ich ehrenamtlich.

Warum erschien der Atommüllreport zunächst als Buch und nicht direkt als Website?

Ja, weil ich bin ja Old School und ein totaler Fan von haptischen Ergebnissen. So ein Buch kann man ja mitnehmen oder darin rumblättern und so. Das ist dann so aufgebaut, Standort für Standort, mit entsprechenden Daten und Infos, wo etwas lagert. Als wir das 2013 gemacht haben, gab es so etwas von der Bundesregierung nicht. Die hatten keinen Überblick, an welchem Standort welcher Atommüll liegt und das erste Abfall-Verzeichnis wurde 2015 veröffentlicht, weil sie dazu gezwungen worden sind, über eine europäische Richtlinie. Nun machen sie alle drei Jahre ein Update von ihrem Abfall-Verzeichnis. Das sind aber quasi die Angaben der Betreiber: In Biblis liegen so und so viele Container Typ 1, Container Typ 2, Container Typ 3. Was wir gemacht haben war eben auch eine kritische Sicht. Wo gibt es Rost an Fässern oder sowas? Das macht die Bundesregierung nicht. Aber die Informationen sind alle öffentlich zugänglich. Ich arbeite seit drei Jahren an einer Überarbeitung, die wird doppelt so dick und es sind immer Informationen, die durch Quellen zu belegen sind. Also entweder Antworten auf Landtagsanfragen, auf Bundestagsanfragen – also offizielle Dokumente sind eigentlich die hauptsächliche Quelle, aber auch Zeitungsberichte. Ganz selten auch mal etwas, was auf einer Website veröffentlicht wird. Aber im Prinzip ist alles offiziell. Man kann das alles wissen, aber wenn es niemand zusammenträgt, ist das Wissen nicht vorhanden.

Aber ist es schon Kritik, wenn man es einfach nur genauer macht?

Ja, ja, natürlich ist das kritisch. Denn es nutzt mir schon was, zu wissen, wie viele Container an welchem Standort liegen. Aber wenn ich nicht schaue, unter welchen Bedingungen die dort liegen, dann habe ich halt ein zahlenmäßiges Gerüst. Aber ich habe ja noch nicht die Realität. Was passiert wirklich an diesen Zwischenlagern?

Das müssten die ja eigentlich für sich selber auch wissen oder nicht?

Neeee, Also Paradebeispiel ist Brunsbüttel. Da haben die 2011, war das glaube ich, hat der Betreiber von Brunsbüttel gesagt, jetzt müssen wir die mal umladen und die haben die Kavernen aufgemacht – da sind Fässer quasi nicht mehr existent und sind völlig durchgerostet gewesen. Und das wussten die nicht. Dort werden so Beton-Kavernen genutzt, also quasi keine oberirdischen Bauwerke, wo der Müll reingeschoben wurde, sondern Kavernen, in dem die Fässer abgelassen wurden. Als Antwort auf die Frage, warum die das nicht vorher überprüft und reingeguckt haben, wurde gesagt: „Ja, wir haben ja gedacht, dass es schon vor 20 Jahren nach Schacht KONRAD kommt – wir haben ja nie gedacht, dass es so lange bei uns liegen bleibt. Und wenn man da rein guckt, ist es ja auch immer eine Strahlenbelastung für die Menschen, die da reingucken.“ Also ich meine, die haben sich einfach nicht drum gekümmert.

Das klingt ja wie ein Kind, was sein Zimmer nicht aufgeräumt hat.

Genau. Das ist natürlich schon spannend – oder noch ein Beispiel, was wir auch rausgefunden haben: In Ostdeutschland gibt es ja sehr große Uranabbaugebiete, die Wismut AG, die in Thüringen und in Sachsen Uran abgebaut hat und mit der deutsch-deutschen Einigung, ist die Wismut GmbH gegründet worden. Die gehört zu 100% dem Bundeswirtschaftsministerium und die haben die Aufgabe die Standorte, die zum Stichtag noch im Besitz der DDR waren, zu sanieren. Die anderen nicht, aber die schon. Und dann habe ich halt so diese ganzen Berichte durchgeblättert von der Wismut GmbH und plötzlich gefunden: Die haben die Deponien saniert und Deponiefolie drüber getan. Und dann haben sie Kassetten mit radioaktivem Abfall mit eingelagert. Dazu habe ich habe dann über meine Kontakte im Bundestag nachfragen lassen und wollte wissen, wie das denn jetzt eigentlich ist. Es sind ja oberflächennahe Endlager. Der Abfall ist in diese Abraumkegel von der BRD, also der Wismut GmbH, dort eingelagert worden. Endlager müssen nach deutschem Atomrecht aber ein Planfeststellungsverfahren durchlaufen mit einem Langzeit-Sicherheitsnachweis. Und dann kam 2013 die Antwort, sie sanieren die Altlasten der Wismut nach DDR-Recht und deswegen ist es kein Atommüll im Sinne des Atomgesetzes, was sie dort eingelagert haben. Daher brauchen sie auch kein Planfeststellungsverfahren. Im Mai 2013 – da war die DDR 23 Jahre schon nicht mehr existent. Und so was findet man halt raus, wenn man die Zeit hat – also quasi die bezahlte Zeit – das war noch unbezahlt, das funktioniert auf Dauer aber nicht. Aber wenn man die Zeit hat zu recherchieren, wird es spannend. Und diese Info taucht ja gar nicht in dem Abfallverzeichnis der Wismut auf. Die Wismut gibt es im Verzeichnis der Bundesregierung nicht, weil das ja alles keine Abfälle sind.

Der ganze Prozess klingt einerseits sehr bürokratisch, andererseits spielt Bürokratie ja dann aber auch keine Rolle – für Brunsbüttel hat die Regierung ja z.B. nicht mal eine Genehmigung.

Genau. Ja, so ist es. Sozusagen wird jede Möglichkeit der Gesetzeslage ausgenutzt, um Atommüll nicht als Atommüll zu behandeln, weil es einfach nur Ärger bringt und viel Geld kostet. Und dann, wenn man sich außerhalb des Gesetzes befindet, wie eben die Genehmigung dann entzogen ist, dann macht man es mit einer staatlichen Anordnung doch, weil man die Macht hat. Der Entzug der Genehmigung in Brunsbüttel war ja auf Grund einer Klage, die ein Anwohner eingereicht hat – da haben sie das Atomgesetz geändert, dass man gar nicht mehr klagen darf, wegen Terror-schutz. Das geht auch. Man kann auch das Gesetz so ändern, dass man sich weiter darin bewegen kann.

Siehst du dich denn selber als Journalistin?

Nein, ich sehe mich schon als Wissenschaftlerin. Also ich kann jetzt nicht so gut journalistisch schreiben und das merke ich auch. Also was ich machen kann, ist zu recherchieren und fachlich aufzubereiten. Manchmal merke ich das in meinen Beiträgen auch auf der Webseite, dass der Ton nicht objektiv genug ist, dann versuche ich mich zu korrigieren. Aber das ist eigentlich der Anspruch, Fakten zu liefern und nicht journalistisch tätig zu sein.

Und was ist dabei der Unterschied zum Archiv Atomerbe?

Na ja, das Archiv Atomerbe will ja eigentlich nur sammeln und bewahren. Also die Frage der Aufarbeitung ist für uns im Archiv zumindest erst mal sekundär. Es gibt ja andere Archive, die durchaus auch Wert auf Ausstellungen, auf Aufarbeitung und sowas legen. Und das tun wir eigentlich nicht. Das Wichtigste ist, die Unterlagen für die Zukunft zu sichern. Dann können andere damit machen, was sie wollen. Also letztlich ist das Archiv die Basis für die Arbeit des Atommüllreports. Aber es wäre die Aufgabe dieses Atommüllreports das aufzuarbeiten, was im Archiv liegt.

Wir waren zuvor dabei, dass der Report als Buch anfing und dann zu Website wurde.

Also das hat praktische Gründe. So ein Buch ist statisch, also sozusagen. Du bringst das Buch raus und dann kannst du nochmal wieder eine neue, überarbeitete Auflage machen. Aber das ist ein ziemlicher Aufwand. Also es ist schon ein höherer Aufwand, ein Buch zu schreiben als eine Seite einer Website, die dann eine Anlage betrifft, zu aktualisieren. Und es ist natürlich dem heutigen Informationswege geschuldet. Wer kauft sich schon Bücher und wer recherchiert auf Webseiten? Ich mache es so, dass ich auf Quellen, die online zu finden sind, nur verlinke und sie nicht auf meiner eigenen Seite hochlade. Der Vorteil daran ist, wenn zum Beispiel jemand zu Würgassen recherchieren möchte, dann kann er über die Quellen, die ich angebe, ja noch weitere Informationen vom Betreiber, von der BI oder sowas, finden. Diese Diversifizierung kann ich mit einem Buch nicht bieten. Trotzdem ist es jetzt so, dass wir es zehn Jahre später für sinnvoll erachtet haben, nochmal eine völlig neu aktualisierte Auflage des Buches herauszugeben, weil in den letzten Jahren die Erkenntnisse bei uns wesentlich höher geworden sind. Also wenn man solange recherchiert, zu den einzelnen Standorten, findet man vieles, was ich damals überhaupt nicht gewusst habe; welche Anlagen es noch gibt. Rossendorf in Dresden zum Beispiel. Bei dem alten Forschungszentrum war mir überhaupt nicht klar, wie wichtig das eigentlich war, wie viele Detailanlagen die haben. Und das ist jetzt so umfassend, dass es sich rentiert, noch mal ein Buch rauszugeben.

Wie viele Leute arbeiten daran?

Eine, das bin ich.

Wie wird das Projekt angenommen?

Das wird eigentlich sehr bunt angenommen. Also Journalisten und Journalistinnen gucken da rein – am Feedback merke ich auch das – Leute, die selbst eben in dem Bereich arbeiten. Zum Beispiel jetzt letztens wieder einer vom Landes-Arbeitskreis Atom vom BUND, der mir gesagt hat, er muss zu vielen Sachen Stellung nehmen und dann schaut er immer wieder rein. Genau das wird dann schon so querbeet angenommen. Wir haben ja auch Bildungsmaterial erstellt. Wir hatten ein großes Projekt von der Deutschen Bundesstiftung Umwelt finanziert bekommen, woraufhin ich auch einiges an Nachfragen von Lehrkräften bekommen habe, die das dann angefordert haben.

Ich habe vorhin noch überlegt, ob die BGE nicht auch mal reinschaut

Bestimmt – also die ersten beiden Bestellungen dieses Buches, kamen aus dem Bundesumweltministerium und aus dem Bundeskanzleramt. Das war echt beeindruckend. Damals ging es gerade um das Gesetz zum Standort-Auswahlverfahren und da gab es einen Termin mit Verbänden und Bürgerinitiativen bei der Bundesumweltministerin in Berlin. Ich war da auch dabei. Und dann sagte sie – war das Frau Hendricks damals? Ja – dann sagte sie: „Ja Frau Schönberger, Sie haben jetzt so eine Bestandsaufnahme gemacht. Also wir machen jetzt dann auch mal so was.“ Eigentlich sollte es ja umgekehrt sein! Ach, das ist immer witzig, aber eigentlich ist es auch traurig. Ehrlich gesagt. Eigentlich muss ich als Regierung wissen, wo welcher Müll in welchem Zustand rumliegt.

Wie ist der Report denn aktuell strukturiert? Gab es Kriterien, nach denen du die Inhalte ausgewählt hast?

Na ja, also damals gab es drei große Überschriften: Anlage, Abfälle und Transport. Und heute gibt es noch Stilllegung, da einfach wesentlich mehr Informationen zu den Stilllegungsverfahren dazu gekommen sind. Also es orientiert sich ja daran, dass es ein Atom-Müll-Report ist. Das heißt, es sind oben die Grunddaten zur Anlage drin, damit man überhaupt weiß, worum es sich handelt, dann, weil das ja für den Atommüll wichtig ist, die ganzen Stilllegungsverfahren und dann eben die Abfälle selbst. Was ich besonders spannend finde ist auch immer diese Rubrik Verbringung von Abfällen. Also wenn man dann quasi sehen kann, was steht an den Standorten, aber auch wo es eigentlich hingegangen ist? Dann bekommt man auch einen Eindruck dafür, was in die Wiederaufarbeitung ging, was ist einfach als Müll exportiert worden? Wie sind die Beziehungen der Anlagen untereinander?

Diese Auflistung von Fakten an sich ist aber nicht wertungsfrei?

Also die Hauptwertung läuft über die Auswahl der Informationen. Zum Beispiel Kosten; nehme ich Kosten mit rein, ja oder nein? Und ich mache ja nichts anderes, als die Kosten aufzuführen. Das ist ein reiner Fakt. Also das ist wahrscheinlich auch in gewisser Weise der Ursprung für die Auswahl der Rubriken. Ist es wichtig, was es kostet und wer die Kosten übernimmt und die Auswahl ist – Wertung ist schwierig. Ja, aber eigentlich schon. Eigentlich liegt in der Auswahl der Rubriken die Wertung.

Sollten nicht zumindest schon einmal die Fakten der Konsens in der Diskussion sein und debattiert wird über die Lösungen?

Ja, ja, ja, in einer schönen Welt ist das so.

Wird der Atommüllreport denn von der Gegenseite anerkannt oder stellen die den in Frage?

Na ja, das ist ja dann die Frage – das ist eine Grundlage, auf der debattiert werden kann. Die Frage ist, führt jemand die Debatte und es braucht ja schon für jeden Standort oder für jedes Problem auch Menschen, die eine kritische Debatte führen und erst dann kann die Gegenseite daran nicht mehr vorbei gucken. Jetzt ist es ja erst mal ein Buch. Wenn das keiner zur Kenntnis nimmt oder keiner daraus eine politische Aktivität macht, dann muss sich die Gegenseite damit ja gar nicht beschäftigen. Sie muss sich ja nur dann damit befassen, wenn jemand sagt: „Ach übrigens, ich habe das da gelesen, stimmt es?“ oder „Da müssen Sie jetzt was machen – was machen Sie jetzt damit?“ Dann wird es zu etwas, wo die Gegenseite nicht drüber hinweg schauen kann. Optimaler Weise würde das die Atomaufsicht machen, aber da die Atomaufsicht im Wesentlichen zur Gegenseite gehört, leider, was eigentlich nicht ihre Rolle ist, muss es von Seiten der Gesellschaft kommen.

Das bedeutet, dass das reine Aufarbeiten der Informationen noch nicht die Lösung ist?

Ja, denn die Information impliziert ja noch nicht das Handeln. Die Information ist erstmal eine Information und erst wenn jemand dann diese für so wichtig nimmt, dass er daraufhin entweder sein Handeln ändert oder dass man eine Handlung von anderen einfordert, erst daraufhin, ist sie an sich wirksam. Die Lösung ist ja dann schon noch was anderes. Also wenn ich jetzt die Information habe, dass in der Abraumhalde in Ronneburg Atommüll eingelagert worden ist, dann müsste es vor Ort oder überhaupt irgendwo Menschen geben, die einfordern, dass das so nicht sein kann, dass etwas passieren muss. Erst dann muss sich die Gegenseite dazu verhalten. Es ist eine Frage des politischen Drucks, wie hoch der aufgebaut werden kann, dass sich wirklich etwas ändert. Und das ist dann aber immer noch nicht die Lösung, sondern die muss dann erst gefunden werden. Es ist ein mehrstufiger Prozess, damit sich wirklich etwas ändert.

Was in dem Kontext politischer Druck? Also was hat die Gegenseite denn zu verlieren?

Ruhe. Die haben Ruhe zu verlieren. Ein Beispiel ist ja die Asse. 2007 hat der Betreiber eine Infoveranstaltung gemacht, dass er den Atommüll fluten wird. Wenn niemand was dazu gesagt hätte, dann wäre der Atommüll in der Asse jetzt geflutet. Daraufhin haben aber mehrere Leute angefangen zu sagen: “Wie ihr wollt da Flüssigkeiten einbringen, das macht man doch im Salzbergwerk nicht?” Daraufhin begann eine sehr massive politische Aktion. Der Minister musste kommen, Rede und Antwort stehen. Dabei ist viel diskutiert worden, protestiert worden und er kam nicht mehr drumrum. Dann haben sich mehrere zusammengeschlossen, mit den Kommunen und haben gemeinsam Stärke demonstriert und Forderungen aufgestellt. Und dann haben wir noch eine Klage eingeleitet, weil die Asse ja noch nicht mal nach Atomrecht behandelt worden ist. Das sind immer so Punkte, wo man das gar nicht so pauschal sagen kann. Ich glaube, es ist von Ereignis zu Ereignis sehr unterschiedlich. Entweder weil ein Minister von sich aus denkt, das könnte er doch nicht machen oder weil er sagt, wenn ich jetzt hart bleibe und das ist mein Wahlkreis, dann wählen die mich vielleicht das nächste Mal nicht wieder. Oder wenn es vor Gericht geht, könnte es sein, dass die doch recht kriegen, dann wird es noch blöder. Also was dann im Einzelnen immer die verschiedenen Dinge sind, die zusammentreffen müssen, damit sich Entscheidungen ändern, muss man immer im Einzelnen untersuchen – da gibt es keine Blaupause für. Und da war es dann eben so, dass die Asse in das Atomrecht überführt worden ist. Dann wurde ein Optionenvergleich gemacht: Was ist besser? Drinlassen oder rausholen? Der Bundesumweltminster Gabriel hat dann – im Wissen, dass er sein Amt nicht mehr weiter ausüben wird – entschieden, dass der Müll zurückgeholt werden muss. Eine Entscheidung, die ich richtig finde. Ich weiß aber nicht, ob er sie auch getroffen hätte, wenn er für die Rückholung verantwortlich geblieben wäre. In Morsleben gibt es das selbe Problem wie in der Asse – und wenn es da niemanden gibt, der erfolgreich über verschiedene Möglichkeiten Druck aufbauen kann, dann passiert gar nichts.

Wie läuft das dann hier mit Schacht KONRAD?

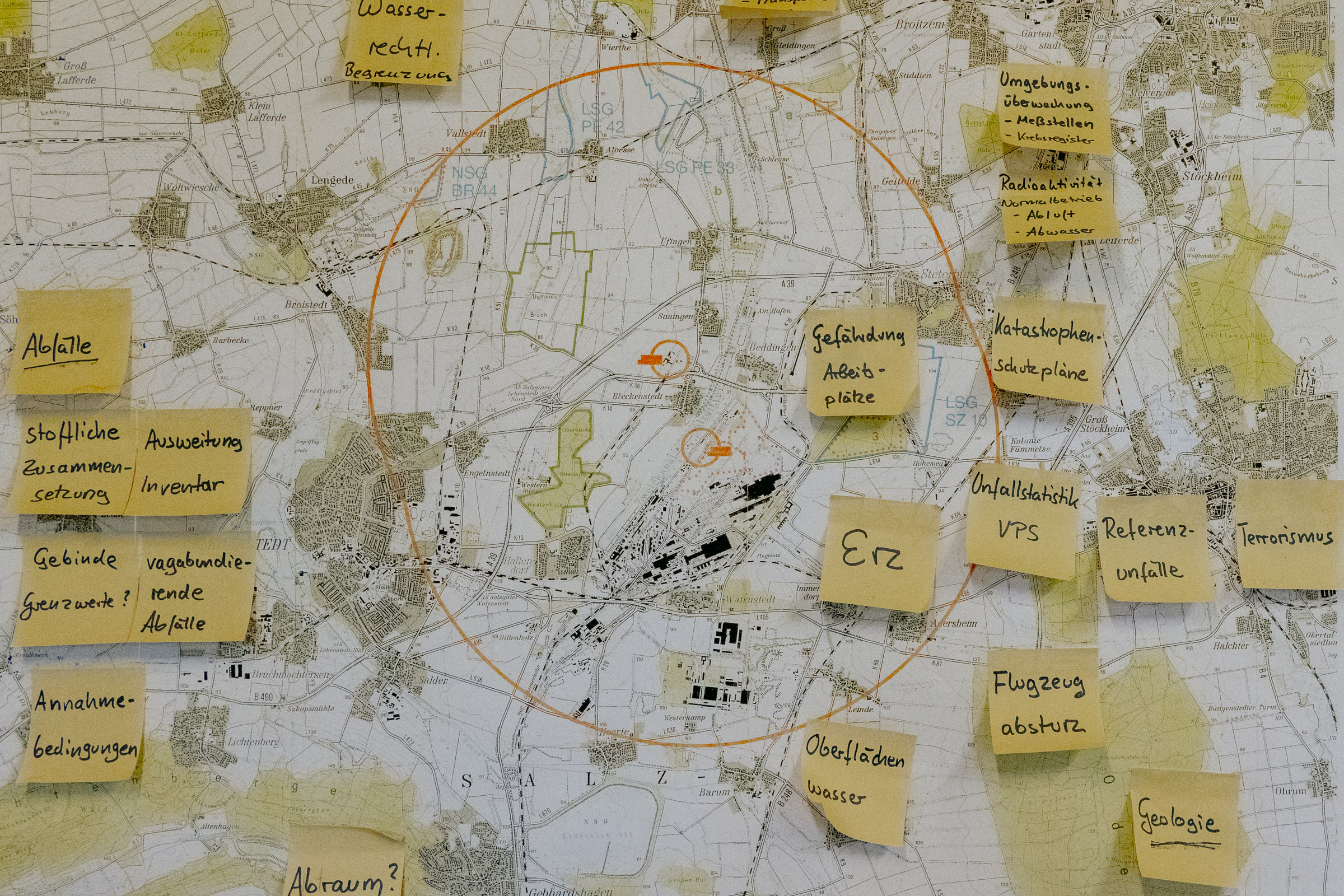

Na ja, hier ist es so, dass über sehr viel Arbeit in Wellenbewegungen, über eine lange Zeit, zumindest noch nichts eingelagert worden ist. Also ich würde es mal so werten, dass wir sehr erfolgreich sind dafür, dass alle dieses Lager hier haben wollen und dass wir es jetzt geschafft haben, nochmal in eine neue Runde zu gehen mit dem Antrag und dann mit der Klage, die daran anschließen wird. Das ist natürlich schon sehr erfolgreich. Das ist noch nicht der Sieg, aber es ist schon ein großer Erfolg. Immerhin sollte das Lager 1988 in Betrieb gehen. Und letztlich ist meine große Hoffnung, dass die Realität das Lager verhindern wird. Die sagen ja immer, KONRAD muss ganz schnell in Betrieb gehen, damit ganz schnell all diese Abfälle, die in den Zwischenlagern stehen, dort eingelagert werden können. Nun haben wir nachfragen lassen, wie viele Abfallgebinde denn in den Zwischenlagern stehen, die jetzt eingelagert werden könnten. Das sind 640 – 640 von Hunderttausenden. Und dann gibt es welche, die eigentlich schon in den richtigen Containern sind. Aber für die war eben die Antwort, dass die Stoff-Listeneinträge gesperrt sind. Keine Ahnung, was das ist. Dann haben wir nachfragen lassen. Und dann war die Antwort – also das haben sie so nicht gesagt – das sie sich quasi im Atomrecht, ihrer Meinung nach, nicht den neueren Erkenntnissen stellen müssen, sondern es würden die Grenzwerte von 1983 für KONRAD gelten. Im Wasserrecht ist das aber nicht so. Dort gibt es eine sehr umfangreiche gehobene rechtliche Erlaubnis und die BGE muss Abfälle so qualifizieren, dass das NLWKN, die Wasserbehörde in Niedersachsen sagt, sie dürfen das einlagern. Aber das Problem sind da noch nicht mal die radioaktiven Bestandteile, sondern z.B. PCB, PAK, alles mögliche, was sonst an chemotoxischen Stoffen drin ist. Und nun gab es zwei sehr rigide Änderungen im Wasserrecht, was die Frage der Verschmutzung durch chemotoxische Stoffe betrifft. Und nun bekommen sie im Moment ihre Gebinde nicht qualifiziert, dass die da eingelagert werden dürfen. Jetzt in der Antwort hat die Bundesregierung geschrieben, dass sie das jetzt Faß für Faß, machen müssen, auflisten, was da für PCB, PAK und andere Sachen drin sind, dann nachweisen müssen pro Gebinde, dass es nicht Wasser gefährdend ist und dann darf das erst eingelagert werden. Und das dauert Jahrzehnte. Es ist wirklich interessant – da können die noch so mit dem Fuß aufstampfen und sagen: „Ich will aber, dass Schacht KONRADkommt und dass wir da den Müll loswerden“ – sie müssen es schon auch schaffen, dass er da überhaupt gelagert werden darf. Da ist eben das Problem, dass das so ein altes Projekt ist. Und heute, auf der Suche nach weiteren Endlagern, spricht man ja von einschlusswirksamen Gebirgsbereichen. Dass heißt, es darf quasi nichts rauskommen, aus diesem einschlusswirksamen Gebirgsbereich und wenn, dann so verlangsamt, dass es irrelevant ist. Und KONRAD hat keinen einschlusswirksamen Gebirgsbereich – das wird dort unten eingelagert und es ist klar, dass was raustritt. Da ging es immer nur darum: bleibt es unter den Grenzwerten.

Raustreten in Form von Wasser?

Was meinst du mit der Realität, die es hoffentlich stoppen wird?

Also die Hoffnung ist, dass die Realität das schlussendlich entscheidet. Denn das Projekt funktioniert nicht – es wird nicht funktionieren. Also ich würde mir wünschen, dass wir es schaffen, KONRAD politisch und juristisch zu Fall zu bringen. Denn wenn das Projekt endlich beerdigt ist, dann ist es einfach nicht mehr so viel Arbeit. Dann kann man zwar sonst noch irgendwas machen, bundesweit. Aber man muss nicht so viel arbeiten, damit Schacht KONRAD nicht in Betrieb geht. Einer der Rechtsanwälte sagte, es wird so sein, dass es ewig dauert, dass es ewig vor sich hin dümpelt und quasi nie beendet, aber eigentlich auch nie in Betrieb gehen wird – das ist quasi immer so mitläuft. Und das halte ich nur für die zweitbeste Lösung.

Wird vom Gesetzgeber erwartet, dass es eine Gegenstimme gibt oder ist denen das egal? Oder ärgert die das vielleicht sogar?

Also das ärgert die auf jeden Fall, ärgert die das. Was denen wirklich wehtut, ist, dass unsere Argumente richtig und plausibel sind, davon bin ich überzeugt. Also was ein bisschen unser Manko ist im Gegensatz zu Gorleben ist, dass die einfach mehr Widerstand auf der Straße tatsächlich organisieren konnten. Also wir saßen dort alle – und das hat hier in der Art und Weise, wie in Gorleben, nie funktioniert. Hätten wir auch jedes Jahr einen Einsatz mit 20.000 Polizisten gehabt und mit den ganzen Kosten, die das mit sich bringt, wäre das ganze vielleicht auch schon weg. Aber letztlich wissen die, dass wir recht haben. Das merkt man auch. Also wenn ein Wolfram König (Präsident des BASE) sagt, heute würde man so ein Bergwerk nicht mehr nehmen. Wenn Hendricks, als Bundesumweltministerin, sagt: „Ich weiß auch nicht, ob es sicher ist, aber jetzt haben wir es, und dann nehmen wir es auch.“ Oder wenn wir mit den Grünen reden, die ja voll pro KONRAD sind und die sagen, sonst haben wir ja gar nix mehr, dann – dann ist es halt eigentlich ein Armutszeugnis zu wissen, dass wir recht haben. Aber sie ändern halt ihre Politik und ihre Entscheidungen nicht. Und die BGE, ärgert sich wahnsinnig über uns, weil die ja überall diesen eingebildeten Kurs fahren – Wir reden mit allen, wir sind ja so toll. Und dann in Ihren „Einblicken“, das Magazin der BGE, immer Kritiker zu Wort kommen lassen. Und bei uns haben Sie auch angefragt und wir haben gesagt: Nein, es gibt keinen Dialog, es gibt keinen Begleitprozess, wie KONRAD ein bisschen schöner wird, sondern: sie wollen es – wir wollen es nicht. Das endet einfach in einer Auseinandersetzung. Fertig.

In all diesen Jahren des Widerstands, haben sich aber beide Seiten verändert. Die Gegenseite setzt weniger auf Gewalt und die Anti-AKW-Bewegung ist weniger systemkritisch.

Ja, also bei der Gegenseite ist es so, dass die sich sehr stark verändert haben, genau in diese Richtung des Marketings: „Wir schließen ja alle mit ein – wir sind dialogbereit“ und so. Wo sie sich nicht verändert haben, ist mit den Lügen, die sie verbreiten. Das ist schon eine interessante untere Ebene. Vor zwei, drei Jahren tauchte irgendwie wieder auf, dass in Schacht KONRAD ja eh bloß medizinischer Müll reinkommt. Das kam mal irgendwie von einem von der BGE. Oder zum Beispiel haben sie jetzt in einer Presseerklärung geschrieben, sie bauen bei KONRAD eine Filteranlage ein, wodurch keine Radioaktivität mehr rauskommt. Das ist schlichtweg eine Lüge. Die bauen die Filteranlagen ein, damit weniger rauskommt. Und das müssen sie auch, aber es kommt was raus. Die Ableitungen sind ja auch genehmigt und Edelgase können sie gar nicht zurückhalten. Also da hat sich nichts geändert in der Frage, wo man seine Lügen so verbreitet – nämlich im eigenen Marketing. Aber auf unserer Seite war ein großer Einschnitt schon 1986. Also ich war auf der Bundeskonferenz der Anti-AKW-Bewegung 1987, da ging es dann nach Tschernobyl darum, dass sich ja sehr viele neue Initiativen gegründet haben, aus Angst um die Kinder und die verstrahlte Milch und so. Dazu weiß ich, dass einige von den linken Gruppen gesagt haben, Atomkraft interessiert uns nicht mehr, weil nun keine Kritik am Staat damit verbunden ist, dann ist das nicht mehr unsere Bewegung. Hier am Standort – ja gut, Anfang 1982 die Demo, das war natürlich in der Zeit, in der es an allen AKW-Standorten militante Auseinandersetzungen gab – die gab es hier dann auch. Ansonsten, würde ich mal allgemein sagen, dass es eigentlich, unabhängig davon, was jeder einzelne von uns denkt, keine systemkritischen Äußerungen gibt. Die Situation hat sich insgesamt natürlich verändert mit dem Ausstieg aus der Atomenergie – das müssen wir auch sagen. Vor allen Dingen diese Vorstellung, die es in den Achtzigerjahren gab, wenn man Atomkraft stürzt, stürzt man auch den Staat und auch das politische System, weil es ein ökonomischer, militärischer und politischer Komplex ist. Das hat sich einfach im Laufe der Zeit durch die ökologische Modernisierung geändert. Also RWE stürzte nicht, sondern macht sein Geld eben mit erneuerbaren Energien; weiterhin vom Staat unterstützt. Aber Atomkraft ist nicht mehr die Staatsfrage – die war es vielleicht anfangs wesentlich mehr. Außerdem ist die Zusammensetzung unseres Widerstandes einfach eine ganz andere, weil wir hier einen sehr starken gewerkschaftlichen Widerstand haben. Den es in Gorleben gar nicht gibt und dafür haben wir weniger linke Gruppen. Die IG Metall in Salzgitter ist aber innerhalb der IG Metall ein sehr linker Verwaltungsbereich – das ist auch sehr angenehm.

Ist die Endlagerung in Deutschland denn überhaupt möglich?

Muss möglich sein. Also es muss einfach möglich sein, weil es ja schlechterdings gar nicht sein kann, dass man den Müll ins Ausland transportiert. Und irgendwo muss er lagern – irgendwo lagert der auch jetzt gerade. Die Frage ist, ist es möglich durchzusetzen, dass der Müll so sicher wie möglich gelagert wird? Und das wird die Auseinandersetzung der nächsten Jahrzehnten sein.

Anhand des Wasserrechtes zeigt sich, dass der Versuch neutrale Aussagen zu einer Datenlange zu machen, schlussendlich daran scheitern kann, wie diese interpretiert wird – oder welche Fragen an die Datenlage gestellt werden.

Zuletzt berichtete die Tagesschau von den Problemen mit den Genehmigungen im Wasserrecht. Das Thema ist jedoch schon wesentlich älter, wie beispielsweise das Interview zeigt und eröffnet die Frage, warum nun jetzt die Berichterstattung folgte. Die neue Info aus dem Tagesschau-Artikel scheint lediglich zu sein, dass aktuell nun doch keine Gebinde eine Genehmigung zu haben scheinen.

Hieran lässt sich das bestätigen, was in dem Interview beschrieben wird: die Gegenbewegung scheint die richtigen Fragen zu stellen und so der Kommunikation einen Schritt voraus zu sein.

Die Aussage deckt sich mit der von Jörg Langenberg und ergänzt diese um den Fachbegriff des einschlusswirksamen Gebirgsbereich. Dabei entstanden beide Interviews unabhängig voneinander.